Indice

Nell’ambito della psicologia dinamica troviamo diverse figure autorevoli che hanno fatto la storia della psicologia. Noi di Psicocultura abbiamo già attenzionato, in alcuni dei precedenti articoli pubblicati sulla nostra piattaforma, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan.

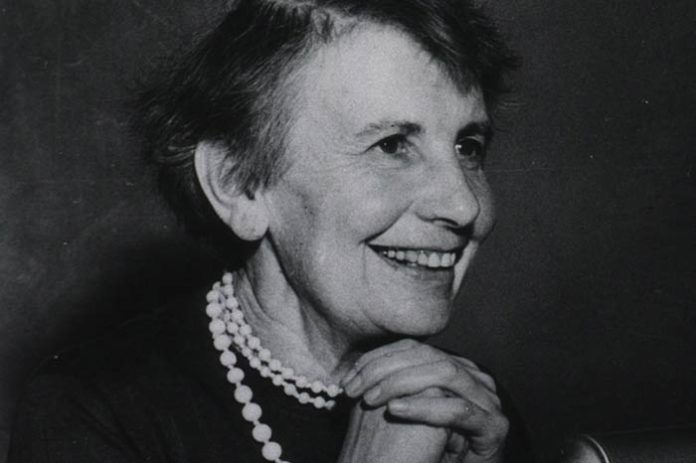

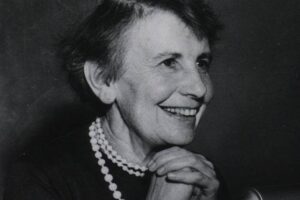

In questo articolo, proprio oggi che decorre l’anniversario della sua nascita, ci occuperemo di Anna Freud. Vedremo insieme alcuni cenni biografici, facendo riferimento al rapporto molto particolare con il padre rispetto al quale tutt’oggi si ritrova a viverne “all’ombra”. Vedremo il suo importante contributo rispetto alla psicologia dell’Io, ai meccanismi di difesa e il suo essere stata all’avanguardia nel campo della psicoanalisi infantile.

Storia e Biografia

Anna Freud nasce a Vienna il 3 dicembre 1895, sesta e ultima figlia di Sigmund e Martha Freud. Aveva un rapporto conflittuale con la madre, che reputava eccessivamente critica e negligente, mentre coltivava un sentimento di profonda benevolenza nei confronti del padre. Con il padre, crea un rapporto in cui condividere soprattutto l’interesse per la cultura. Sigmund apprezzerà la figlia per il suo precoce interesse alla psicoanalisi e per il carattere eccentrico e ribelle.

Se, da una parte, ha un rapporto conflittuale con la madre e i fratelli e le sorelle (soprattutto con la sorella Sophie, la beniamina della mamma), dall’altro è rincuorata dall’avere l’approvazione e l’affetto privilegiato del padre.

È stata una delle prime psicoanaliste donne. Anche se è spesso conosciuta semplicemente come “la figlia di Sigmund Freud” – benché lo fosse realmente –, rappresenta soprattutto un’importante figura nell’ambito della psicologia dinamica. Si è occupata soprattutto di psicologia infantile e ha attenzionato in particolare i meccanismi di difesa dell’Io. È stata, non a caso, a capo della scuola psicoanalitica di Psicologia dell’Io, una scuola che prese piede soprattutto negli Stati Uniti.

Parlando invece della sua vita privata, ebbe una relazione per più di cinquant’anni con Dorothy Tiffany Burlingham, figlia del gioielliere newyorkese Tiffany. Dorothy si era trasferita a Vienna nel 1925 per poter curare psicoanaliticamente i suoi quattro figli, a seguito di una gravissima psicosi depressiva che aveva colpito il loro padre. Dorothy e Anna si conobbero in questa circostanza, diventando poi compagne e colleghe, visto che anche Dorothy decise di intraprendere la carriera da psicoanalista.

Insieme, negli anni ’40, fondarono l’Hampstead War Nursery e altri asili pronti ad accogliere orfani di guerra e bambini poveri. Anna Freud è venuta a mancare a Londra il 9 ottobre 1982 e tutt’oggi la tecnica terapeutica da lei messa a punto viene studiata e applicata nell’ambito della psicoanalisi infantile.

Amici e “nemici” di Anna Freud

Tra le sue amicizie, è da annoverarsi quella con un’altra tra le prime donne psicoanaliste, Lou Andreas-Salomé. Le due giovani donne furono presentate dal padre, Sigmund, il quale sperava che Lou potesse «colmare l’assenza di una madre distante» [cfr. F. Molfino (a cura di), Legami e libertà] nella vita di Anna. Le due ebbero un’immediata simpatia l’una per l’altra e coltivarono per anni la loro amicizia attraverso un appassionato scambio di lettere, visite e regali.

Il loro scambio epistolare aveva spesso come protagonista la psicoanalisi, passione da loro condivisa e sulla quale si stimolarono a vicenda, dandosi a racconti e commenti con assidua frequenza. È possibile leggere le lettere che le due psicoanaliste si sono scambiate nel libro Legami e libertà, a cura di Francesca Molfino e con traduzione di Laura Bocci, edito da La Tartaruga edizioni.

Con altri colleghi, invece, Anna si ritrovò a scontrarsi a livello teorico. Tra questi, troviamo Melanie Klein e Jacques Lacan. Con Melanie Klein ci furono degli scontri teorici che durarono all’incirca vent’anni (dal 1920 al 1944 circa). A differenza di Klein, Freud riteneva che non si potessero attuare delle terapie psicoanalitiche con bambini troppo piccoli per via della supposta assenza del transfert (elemento ritenuto fondamentale al fine di poter analizzare il paziente).

Per quanto riguarda invece Jacques Lacan, lo studioso si opponeva alla particolare attenzione data all’Io dalla Psicologia dell’Io. Secondo Lacan, è l’inconscio a dover stare al centro dell’attenzione visto che il linguaggio dell’inconscio viene da lui visto come la verità, di cui invece l’Io rappresenterebbe solo un “sintomo”.

Meccanismi di difesa

Anna Freud si occupò di portare avanti gli studi sul funzionamento dei meccanismi di difesa dell’Io, inizialmente teorizzati dal padre Sigmund. A quelli già individuati, ne aggiunse degli altri da lei concettualizzati, come il meccanismo di identificazione con l’aggressore, l’ascetismo, l’intellettualizzazione, la negazione in fantasia, la negazione con atti e parole, e la limitazione dell’Io.

Inoltre, distinse le forme di difesa più semplici, o anche dette primitive, da quelle più complesse, o più evolute. Nel 1934 scrisse L’Io e i meccanismi di difesa dove spiega come l’umano abbia la tendenza istintiva ad allontanare pensieri, ricordi e sentimenti che reputa minacciosi, allo stesso modo in cui cerca di difendere istintivamente il proprio corpo dalle minacce di dolore. Il problema si crea quando, difendendoci, finiamo per alterare il modo attraverso cui ci approcciamo alla realtà.

Curiosità: Sindrome di Stoccolma

La sindrome di Stoccolma è un sottotipo del meccanismo di difesa di identificazione con l’aggressore. L’identificazione con l’aggressore è stata introdotta da Sándor Ferenczi e successivamente attenzionata anche da Anna Freud. È un meccanismo che si basa sull’assumere il ruolo del proprio aggressore e imitarne la modalità comportamentale.

La sindrome di Stoccolma prevede qualcosa di simile: la vittima di violenza fisica, verbale o psicologica sviluppa un peculiare stato di dipendenza psicologica e/o affettiva nei confronti del proprio aggressore, finendo per provare dei sentimenti positivi nei suoi confronti. La vittima può quindi convincersi di provare amore nei confronti del carnefice e può sottomettersi volontariamente al suo volere.

Gli studi scientifici in merito sono ancora pochi ma questa sindrome gode di molta attenzione soprattutto dal mondo dei media e cinematografico. Nella serie tv La casa di carta, per esempio, troviamo il personaggio che prende il nome in codice di Stoccolma. Stoccolma è il soprannome dato a Mónica Gaztambide, una donna inizialmente ostaggio di Denver, del quale poi finisce per innamorarsi e diventarne complice.

2 risposte

Nice blog here Also your site loads up very fast What host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my site loaded up as quickly as yours lol

I do not even know how I ended up here but I thought this post was great I dont know who you are but definitely youre going to a famous blogger if you arent already Cheers